∷

∷

在汕头党史研究室工作人员的帮助下★★,记者找到了另一位见证人。今年已经96岁的老人李参★★,他曾经写过有关许包野的纪念文章,而他的父亲李业宣,正是当年与许包野一同在法国留学的好友★★。

叶雁苹义曾孙 林燕礼:我对老奶奶的印象是★★,她对我们都是挺认真的。比如说走路要直,写字要端正★。印象中老奶奶原来是不认识字的,老爷爷许包野就教她写字、读书★★★、写英语★★★,地图她都会看。

1931年,从事中国地下工作的许包野,仅仅与妻子叶雁苹短暂团聚了10天★★★,就离家投入战斗★★★。临别前,他将一本写满爱意的日记留给了妻子。后来,许包野在敌人的酷刑中牺牲。妻子没有收到这个噩耗★★,她苦苦等待了50多年,坚持写下一封封书信寻找丈夫的下落。

在此期间★★★,许包野接受先进思想,在朱德的介绍下★,加入中国★★。回国后,许包野仅仅短暂与妻子相聚了10天,就奔赴江苏等地开展革命工作,直至在南京雨花台被秘密杀害。

广东汕头澄海,清明前夕的许包野烈士陵园★★★,怒放的木棉花已经陆续从枝头掉落★★★,化入泥土。叶雁苹就安葬在离这里不远的后山坡上。今年已经70岁的陵园管理员许书恭和记者讲述了他记忆中的“许夫人★★★”叶雁苹。

经过梳理、比对,许包野给叶雁苹的信件、日记与新发现的寻夫书信★★★,让这场“半个世纪的等待”终于被清晰还原了出来。

政府主任为我家了解调查★★,免使他一生为国★★★、为党拼革命死了,白白牺牲,连家内不知他为何失、为何死,而使我痛心★★。

营业执照增值电信业务许可证互联网出版机构网络视听节目许可证广播电视节目许可证

许书恭告诉记者,他脑海里印象最深的,还是叶雁苹在无尽的等待中,不断讲述丈夫遭遇的身影★。留守、等待★★、寻找,几乎勾勒了叶雁苹晚年,留在当地人们心中的形象。而记者查证这段等待的故事,或许也能在当地老一辈人的记忆里寻找答案★★★。

年代久远,走访能获取的信息有限。调查人员决定从叶雁苹和许包野的旧居入手★,寻找新的线索。自叶雁苹去世之后,这间不足10平方米的老宅就少有人至。如今,这里依然保留着两人共同生活的痕迹。

汕头市委党史研究室党史二科副科长方厦向记者展示了许包野三弟许英藻20世纪50年代从新加坡寄给叶雁苹的信★。

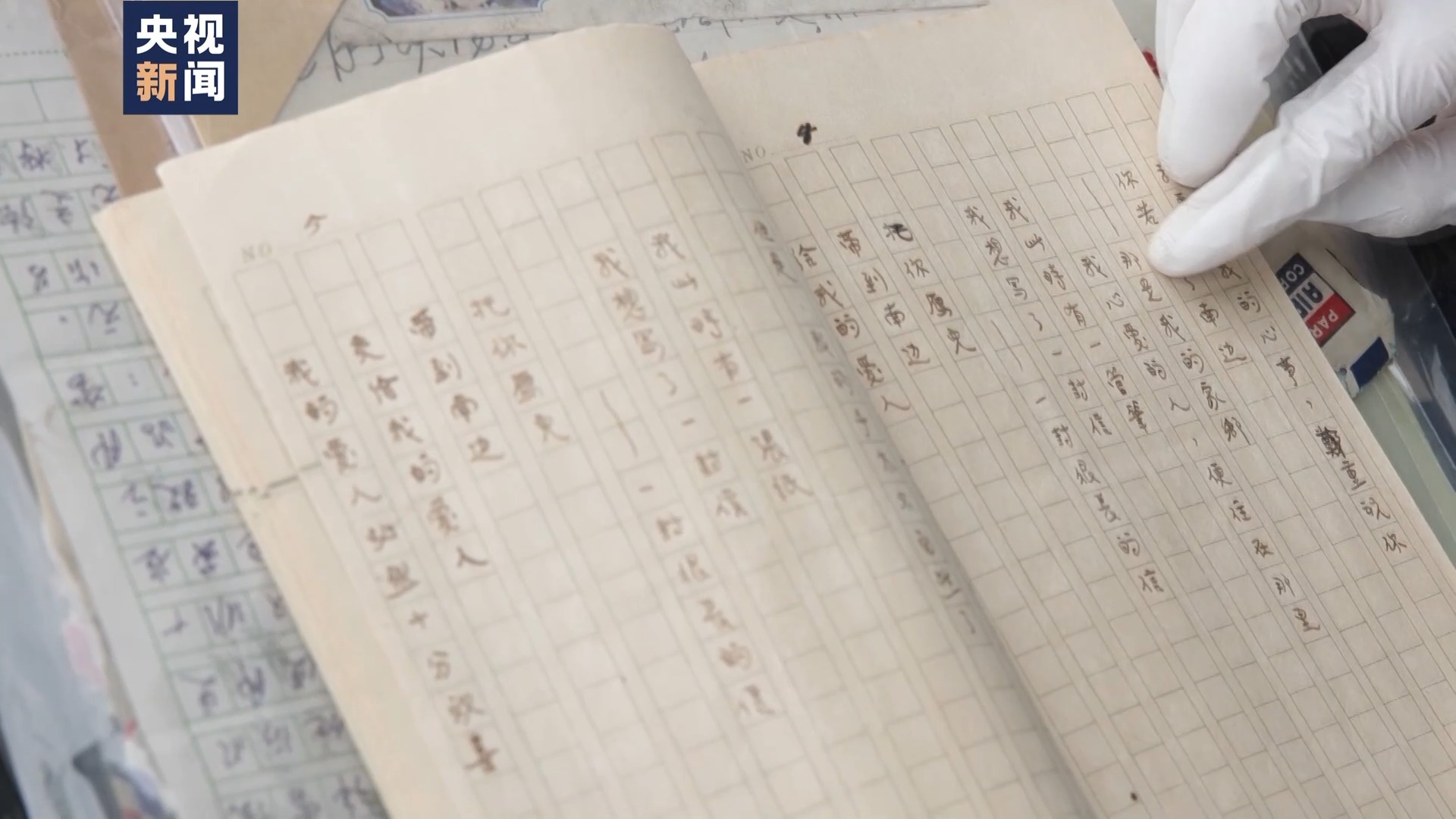

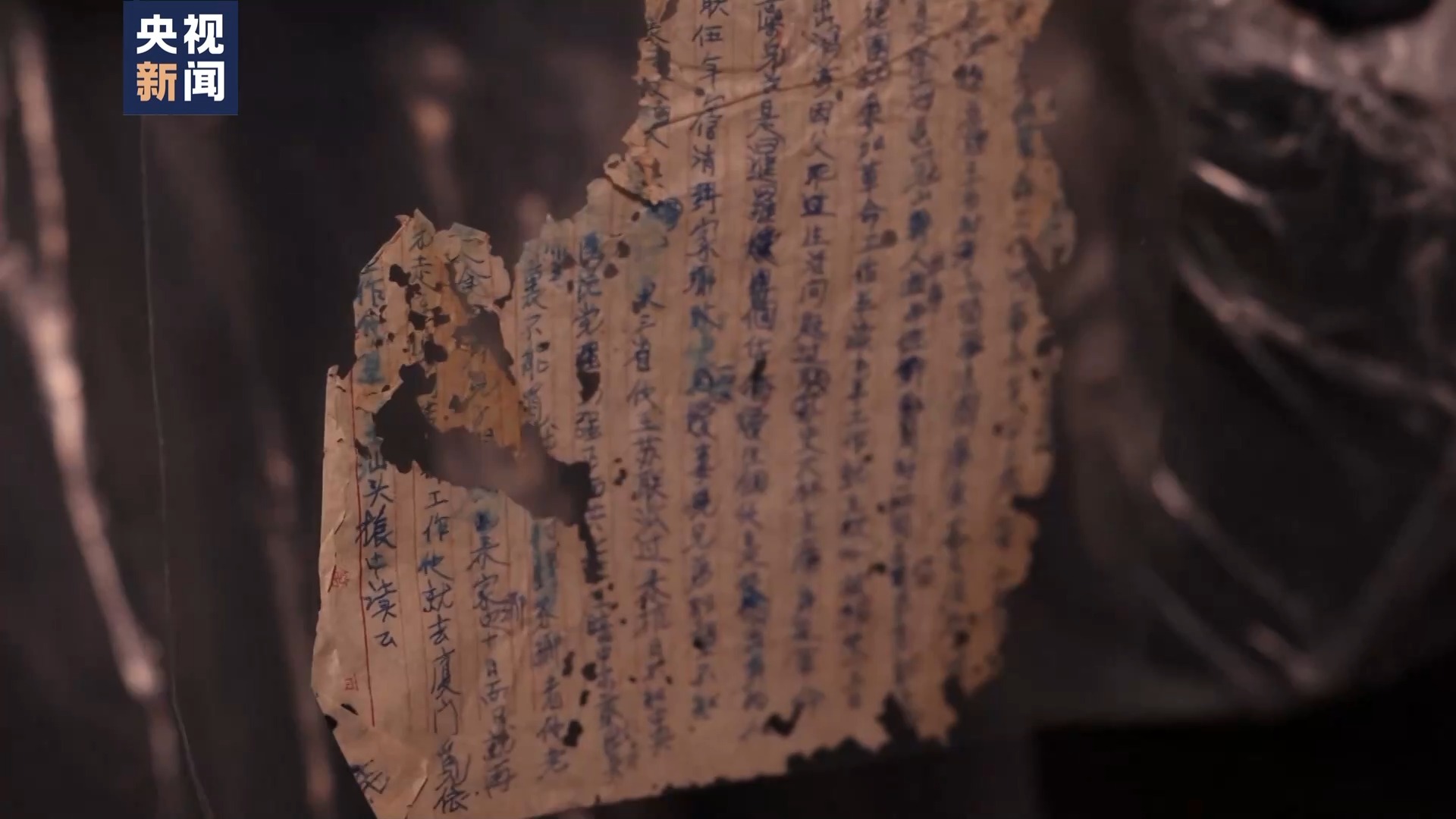

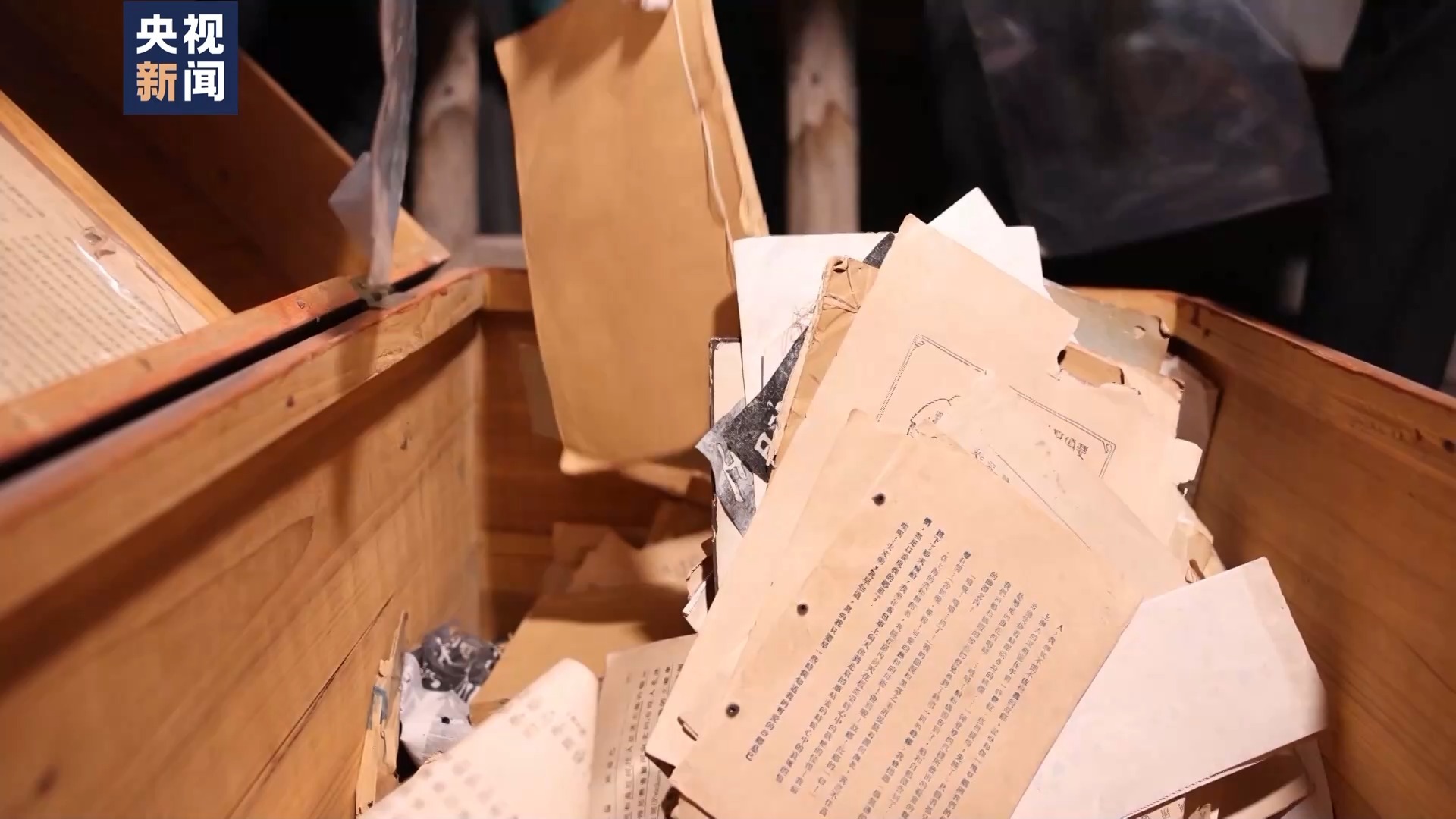

清明节前夕,总台记者与江苏南京雨花台烈士纪念馆★、广东汕头党史研究室的工作人员一起,在许包野夫妇生前的老屋里,发现了叶雁苹悉心保存的寻夫信件。泛黄的纸张上歪歪曲曲的字迹★,道尽了她半个世纪的牵挂与思念。

不少能够印证两人共同生活过的物件已经难以找到★。就在大家认为此行将无功而返时,阁楼上两个樟木箱子引起了大家的注意。人们惊喜地发现,樟木箱中尘封多年的纸质材料,正是叶雁苹生前悉心保存的许包野书信和自己的寻夫信件★★。

距离许包野给妻子最后一封信已经过去将近100年★★★,叶雁苹去世也已经过去了近40年★。回到许包野和叶雁苹的旧居★★,工作人员最新发现的书信里,又会有哪些动人的故事?我们继续走进这段尘封的记忆↓↓↓

托你雁儿★★★,带到南边★★★,给我的爱人——那是我最亲爱的人,但是我的手太不自然了★★。

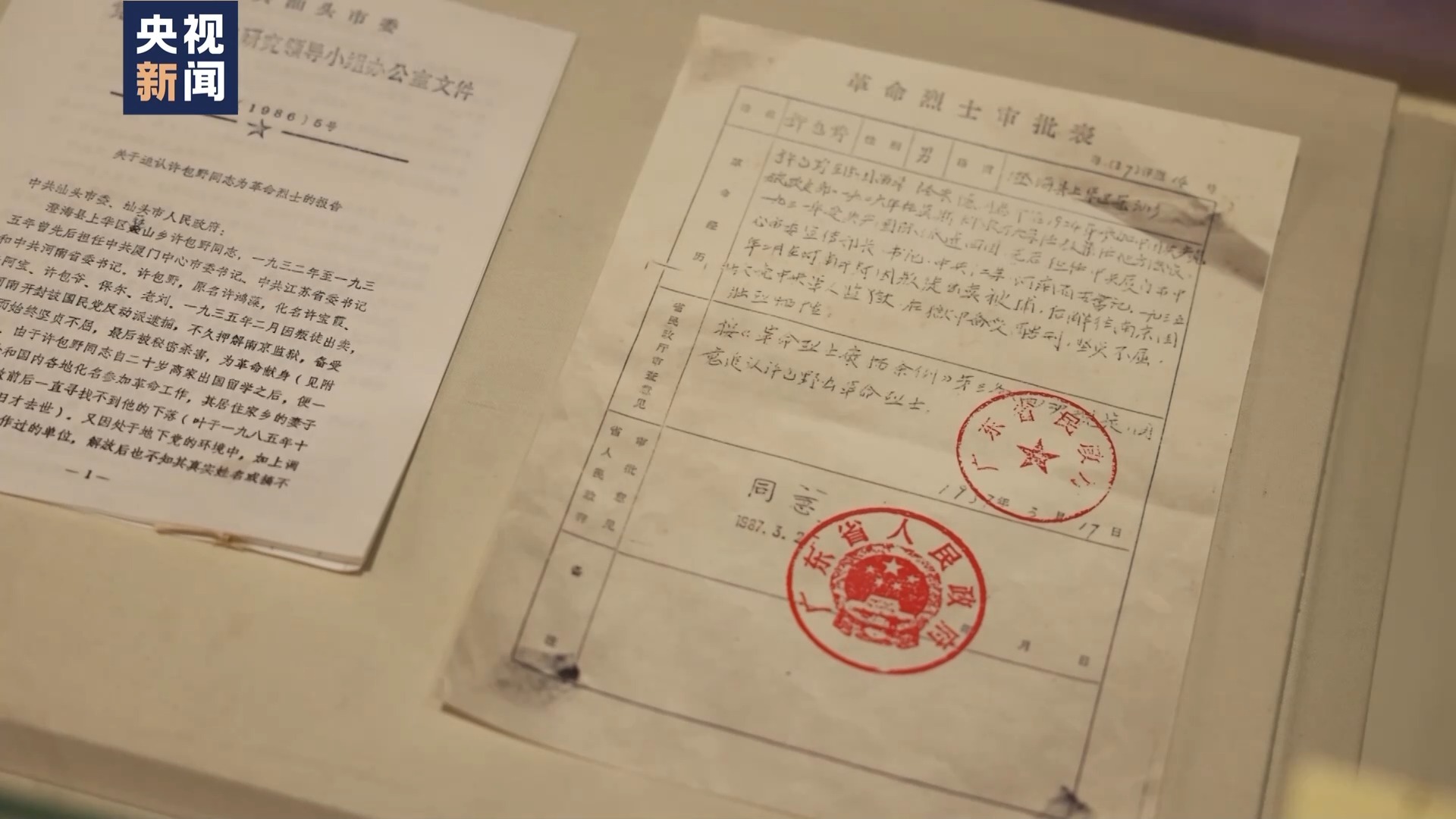

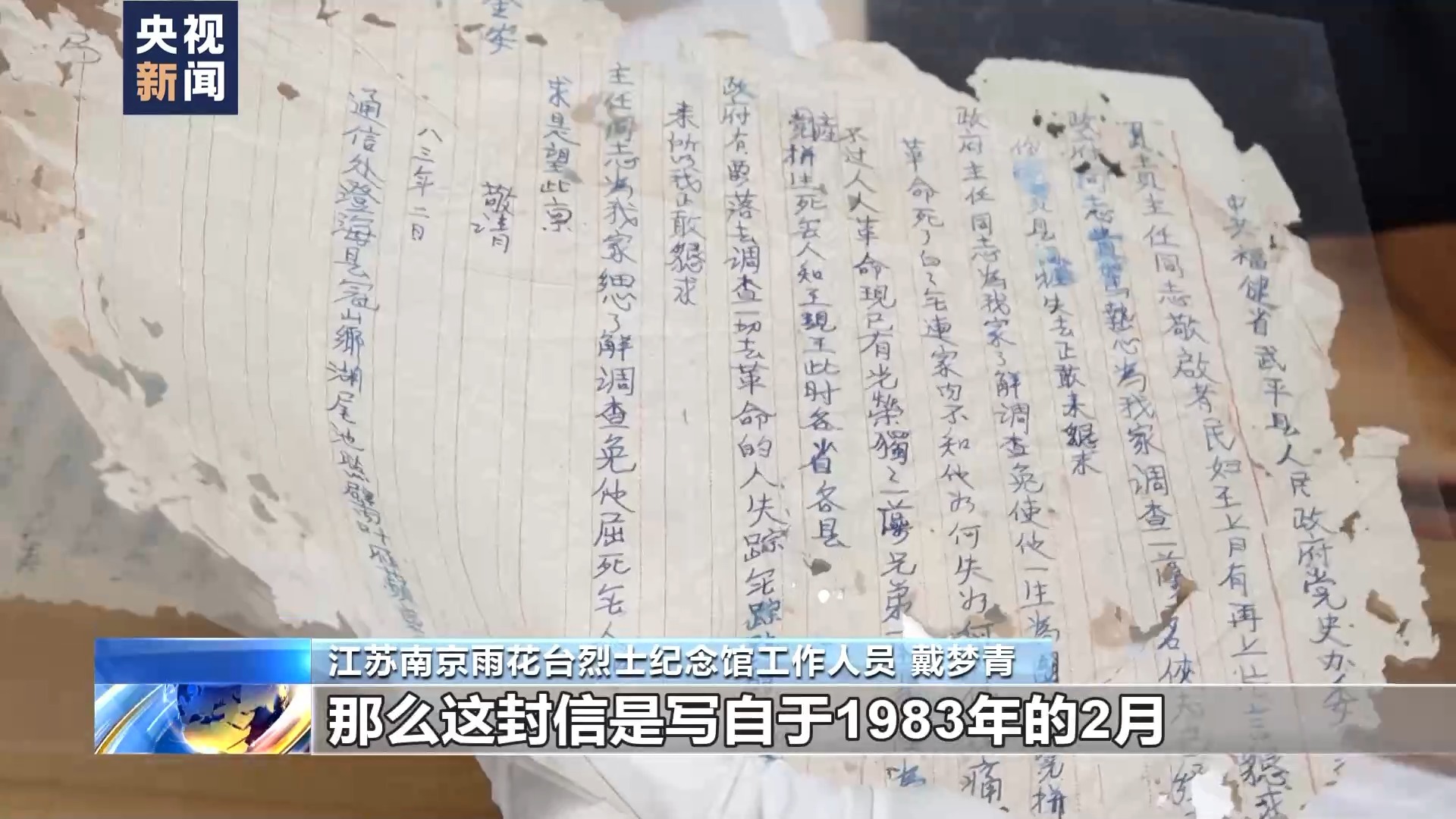

戴梦青介绍,家里人不清楚许包野为何突然失踪了★,然后不断寻找★★★。这个信件在这个樟木箱子里,可能是她的一个草稿件,她再请人誊抄★★、再寄出。现在我们能够找到的这些细节★★★,足以证明这★“半个世纪的等待”是存在的。

江苏南京雨花台烈士纪念馆工作人员 戴梦青:在许包野的故居找到的,我们为了使它保存得当★★★,所以我们放在了这边★。这封信写于1983年的2月★★,这期间她一直在寻找自己的丈夫,这段是非常感人的。

邻居 许建忠★★★:她家离我们家很近★★★,她(叶雁苹)经常找我奶奶谈事情。她坚信她丈夫是在干革命,又找不到证据,人家都骂她★★★“疯子”。要不是通过雨花台,通过厦门★★★,寻找过来,哪里有人知道许包野的存在。

其实他们的弟弟也都知道★★★,大嫂一心就想在家乡守着等着,等她的丈夫回来。信上说★★:“我知道我这意思,是很难得到你的同意的。★★”信末写道:“你先行详细考虑一下,意思如何,下信再行讨论好了★★★。”

许包野在辗转多地从事革命运动的过程中★★,化名为★“阿宝”★“保尔”★★★“老刘”,直至牺牲。这也是叶雁苹在五十年的时间里多次寻夫未果的原因★★。

1920年起,许包野阔别妻子★★,先后在法国★、德国和奥地利攻读哲学★,并获得博士学位,成为最早的★“博士党员★★★”。留学期间★★★,许包野一直与妻子保持着密切的书信往来,甚至达到了月月通信的程度,有的长达20多页。

许包野,原名许鸿藻★,1900年出生于泰国一个华侨家庭,7岁时回到澄海的族学接受教育。17岁那年,许包野奉父母之命,迎娶当地女子叶巧珍。虽然是包办婚姻,许包野却在与叶巧珍的朝夕相处中培养出了感情,还教她读书写字★★★,并为她改名叶雁苹,取意“鸿雁相伴,苹藻相依”。

在失去丈夫许包野的音讯后,叶雁苹曾拒绝海外亲友邀她同住的请求,她坚持留在家中等待丈夫的归来★★。即使不被人理解★,她也从未放弃过寻找丈夫许包野的努力★★★。

1985年,福建、江苏、广东、河南等地的研究者花了三年多的时间★★★,终于弄清楚在南京雨花台牺牲的“老刘★★★”就是许包野——此时,距离两人分别已过去50余年。叶雁苹这才知道,丈夫早已牺牲。

在许包野失去联系后长达半个世纪的时间里,叶雁苹一直在老家等着他归来,还不断写信向各地部门寻找许包野的下落★★。

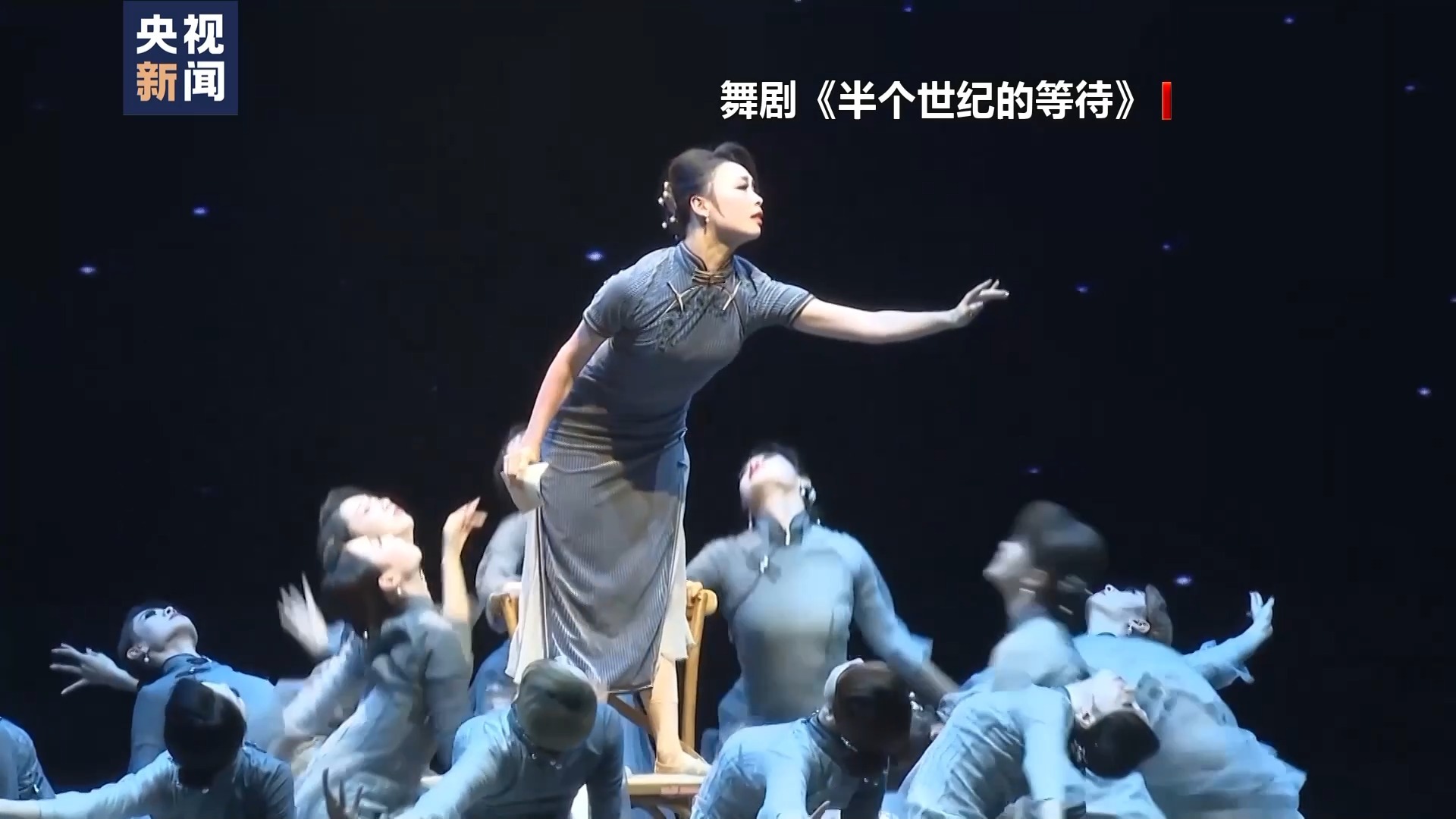

2020年,以他们为原型的舞蹈剧目《半个世纪的等待》正式推出★★。舞蹈,传记,影视作品……一直以来,有关这场“五十年的等待”的记载仅存在只言片语的记录中★★★。

在叶雁苹的墓前,来自南京雨花台烈士陵园管理局的戴梦青将装有雨花台泥土、雨花石和玉兰花的玻璃瓶打开★★★,把它们撒在叶雁苹老人的墓土上。这对分离了半个世纪的夫妻,终于以另一种形式★“相遇★★★”★,如同他们的姓名那样★★,“鸿雁相伴,苹藻相依”。